最近(5月12日),教育部基础教育教学指导委员会发布了《中小学人工智能通识教育指南(2025年版)》(下文简称《指南》),人工智能通识教育(以下简称AI教育)已经不再是试点探索,而是全国普及。不管是在大城市还是在小城镇,这股人工智能教育的风,会吹进教室、课后服务、研学基地、甚至学生评价中。

其实早在2018年,在“大众创新,万众创业”的创客运动风潮下,我所在的中小学创新教育行业也一度需要人工智能的元素,但是当时并没有所谓的“生成式人工智能”(AIGC),涉及到的是类似于深度学习、神经网络或者是目标检测之类的科普和体验课程。

当然,当年人工智能教育的推广一般也就集中在部分学校的部分创新课程上,并不是“普及”。说白了,AI只是“锦上添花”的选修体验课,它并不属于“每个孩子都要学”的主流课。

所以,对于这次的具有普及性质的《指南》发布,对家长来说是机会?是挑战还是负担?AI 通识教育真正教什么?我从文件内容来给大家解读一下。

AI教育的重点不是编程,是教孩子理解、使用和辨别技术

很多家长一听 AI 教育,第一个想到的就是“孩子要学Python了嘛?”、“学编程占不占时间?”…

但其实,AI 教育需要让孩子知道: AI 是怎么工作的?比如像语音识别、生成式大模型、图片识别、目标检测背后的原理。AI 能帮我解决什么问题?比如说用 AI 做调查、做项目,作为辅助的学习资料查找和询问工具。AI 有什么风险?比如说能够知道 AI 会有偏见、会有欺骗性,或者会一本正经胡说八道。

也就是说 AI 教育并不是单纯的学技能,而是塑造面向未来的思维方式。这里的观点和我这篇文章中写的不谋而合:AI 时代,少儿编程学习的意义何在?。

为什么需要出这样的一份指南?按照我的理解:

第一,孩子未来面对的是智能社会,AI 技术已经不是高科技人才专属,而是像手机一样,人人都要会。就像当年的办公软件、电脑, AI 工具的应用会渗透到未来的职场、生活、学习中的方方面面。

第二,AI 教育是教育现代化的一部分,从这份指南中也能体现出来,比如边远地区学校人工智能通识教育的支持力度,资源要公平普惠。

AI教育具体怎么做?孩子学什么?

《指南》中对于各个阶段的AI教育都有简要的描述,分别从“认知”、“技能”、“思维”、“价值观”这四个方面来写的。我这边简单为各位家长解读一下:

小学阶段:先玩起来、体验起来

(一)小学阶段

认知方面侧重体验与兴趣培养。感知技术价值,了解语音识别、图像分类等基础人工智能技术,通过与智能设备交互体验建立技术认知雏形。

技能方面强调基础应用能力。掌握简单人工智能工具的基础操作,通过可视化编程工具完成简单指令设计,初步实践数据采集与标注方法。

思维方面重视培养基础思维。启蒙逻辑思维,通过任务拆解训练计算思维基础,对比人工智能与人类行为差异培养基础质疑意识。

价值观方面主要培养文化感知与安全习惯。树立安全观念,体验AI文化创作活动感知技术双面性,建立隐私保护与数字身份的基本认知。

小学阶段可以先把人工智能玩起来,更侧重体验和兴趣培养,在体验中感受技术价值,比如像语音识别、图像分类等基础人工智能技术。通过与智能设备交互、体验,建立技术认知的基础。

也就是说,有基础的应用能力即可,比如说掌握简单人工智能工具的基础操作、通过可视化编程工具完成简单指令设计等。

主要重视培养基础思维、启蒙逻辑思维,学会基本的思考方法,比如看证据、找规律,再得出结论。通过任务拆解训练计算思维基础,把一个复杂问题拆解成小问题,再一步步解决。

初中阶段:开始动手做事,思考社会问题

(二)初中阶段

认知方面侧重理解技术逻辑。掌握机器学习基本流程与监督学习概念,认知数据特征与算法选择的关系。

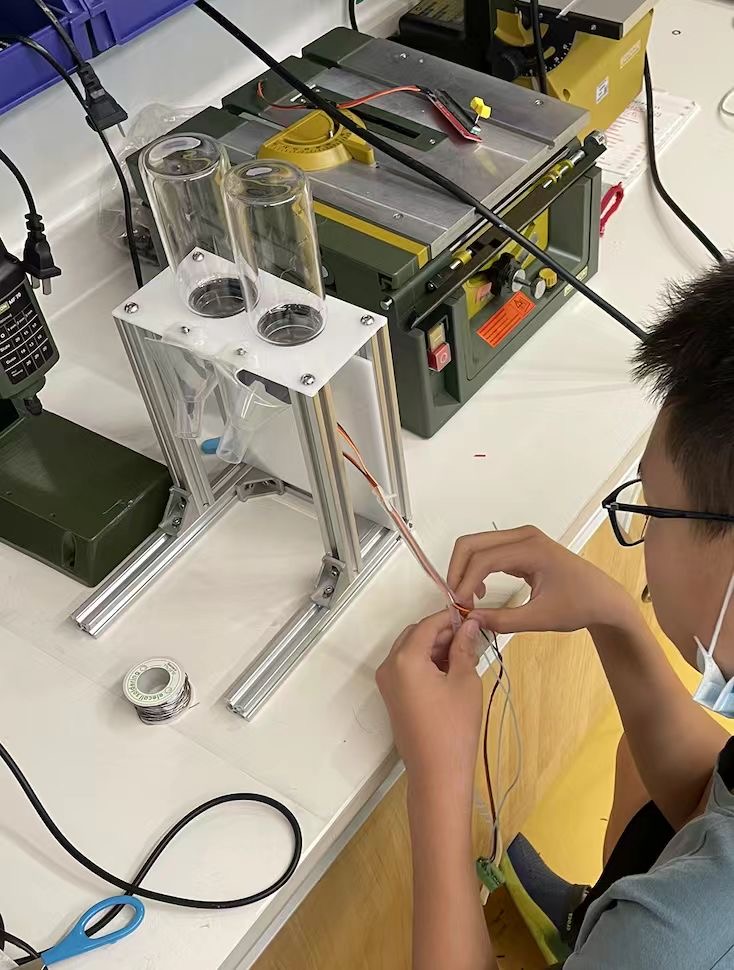

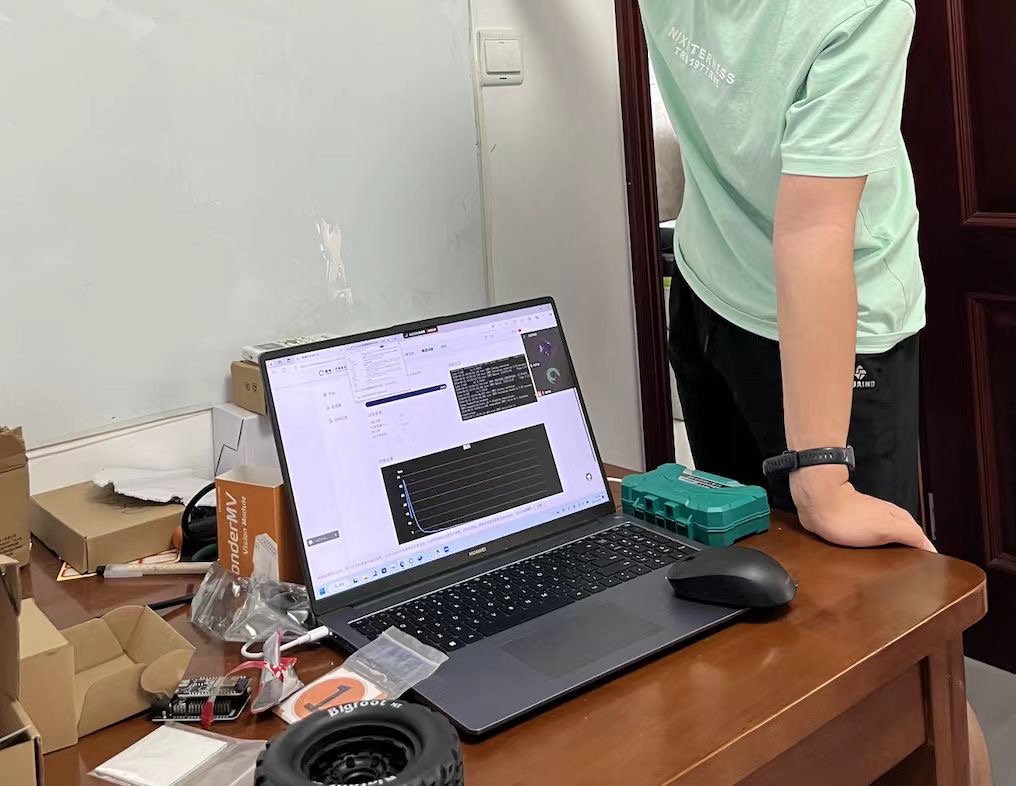

技能方面强调实际问题解决。通过项目式学习等方式完成简单数据整理和分析等任务,通过智能体搭建开发完成场景化应用实践。

思维方面重视发展工程思维。形成“需求分析—技术适配—效果评估”的技术决策链和工程思维,培养系统分析与辩证思考的批判意识。

价值观方面主要深化伦理认知。理解人工智能技术自主创新的战略意义,在生成式人工智能技术应用中辨析虚假信息风险。

到了初中,孩子的认知能力提升,AI 教育就不能只停留在玩了。要开始理解 AI 背后的逻辑,比如机器学习怎么运作、什么是监督学习… 更强调实际问题解决,比如做个调查社区治理的项目,发现痛点,再用 AI 解决这些痛点。

学会收集、整理并分析数据,让学生在真实场景中感受到 AI 的应用。引导孩子发展工程思维,学会先分析需求,再选合适的 AI 技术选型,最后评估效果是否符合预期。

高中阶段:理解大局,敢用、会管、能思辨

(三)高中阶段

认知方面强化技术战略。理解生成式人工智能技术特征与社会影响,理解人工智能在智慧城市、国防安全等国家战略中的实践应用与重要影响。

技能方面强调创新应用。构建简易人工智能算法模型并优化性能,基于智能体工具开发跨学科融合的综合性人工智能解决方案。

思维方面强化系统思维。建立“技术原理—系统架构—社会影响”的立体思维模型,在创新项目实践中培养跨学科系统思维。

价值观方面强调践行社会责任。立足国家科技战略视角审视人工智能技术主权,在复杂伦理情境中平衡技术创新与社会风险。

到了高中,AI 教育又进入一个新的阶段。让孩子理解 AI 在战略中的重要角色,比如智慧城市、安全等方面的应用。同时让孩子理解例如生成式 AI 背后的社会影响,比如 AI 可能改变媒体行业、影响就业等等焦点问题。

技能方面,可以开始动手构建简易 AI 算法模型,并学会优化性能。鼓励做跨学科项目,比如结合环保、交通、社区等方向,开发一个基于 AI 的综合性解决方案。

引导他们建立“技术—系统—社会”的三层思考(这和初中相比,又上升一个层次)。在项目实践中,培养跨学科整合能力,而不是只看技术本身。

结语

和这份《指南》同时发布的还有《中小学生成式人工智能使用指南(2025年版)》,里面列举了一些生成式人工智能(AIGC)在中小学的应用场景,落实到了具体的:

- 学生的学习场景(支持个性化学习、提供互动式探究、强化深度阅读体验、提升心理健康水平、支持无障碍使用)

- 教师的工作场景(准备课堂教学、赋能课堂互动、精准课后辅导、协同教学评价、促进因材施教)

- 学校的管理场景(校务智能化、教育资源均衡化、创新教育评价、智能驱动科学决策、建立智能数据库)。

中小学人工智能通识教育和之前的科学素养课一样,编程(或者技能)可能只是其中的一部分,更重要的是跨学科知识融合、学生价值观、创造力、批判能力的训练课堂。